黄瓜为什么不黄?看完你就知道答案了

作者:卓特视觉|发布时间:2025-09-05|阅读数:15770

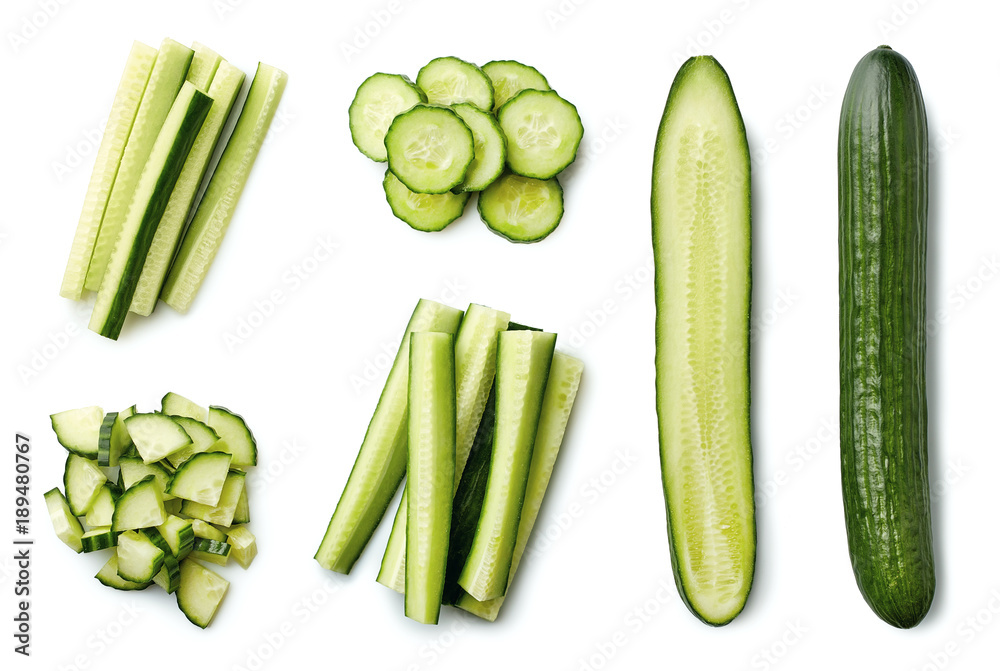

菜市场里翠绿的黄瓜总让人疑惑:明明一身青碧,为何偏叫 “黄瓜”?这个看似矛盾的命名背后,藏着植物生长规律与历史传播的双重密码。

从植物学角度看,黄瓜的 “黄” 藏在成熟的时光里。我们日常食用的其实是未成熟的嫩瓜,此时果皮含有大量叶绿素,呈现鲜绿色。当黄瓜完全成熟,叶绿素逐渐分解,果皮会转为橙黄色,甚至带有焦糖般的纹路,种子也变得坚硬。古人观察到这种成熟特征,便以 “黄” 为名,只是现代农业为追求脆嫩口感,通常在青绿色时采摘,让 “黄瓜不黄” 成了常态。

这个名字还带着丝绸之路的风尘。黄瓜原产印度,西汉时由张骞引入中原,最初名为 “胡瓜”。十六国时期,后赵皇帝石勒是羯族人,忌讳 “胡” 字,便下令改称 “黄瓜”。据《齐民要术》记载,当时人们确实食用成熟的黄色果实,这种命名习惯就此延续下来。

有趣的是,黄瓜在不同语言里的命名逻辑惊人相似。英语 “cucumber” 源于拉丁语 “cucumis”,原意是 “成熟后果实发黄的瓜”;日语称其 “胡瓜”,保留了早期传入的痕迹。这些名称都指向同一个事实:古人对植物的命名,往往基于完全成熟时的形态。

如今,虽然我们很少见到黄色的黄瓜,但这个穿越两千年的名字,依然在提醒着我们:植物的生长有其自然节奏,而人类给万物命名的过程,本身就是一部鲜活的文化史。